时间:2025-11-19 来源:紫砂之家

推开那扇古朴的木门,空气中弥漫着湿润的泥土气息和淡淡的茶香。这里是国家级非物质文化遗产紫砂壶制作技艺代表性传承人——陈景安大师的工作室。阳光透过窗棂,洒在陈列架上形态各异的紫砂壶上,折射出温润内敛的光泽。年逾古稀的陈老,双手布满岁月与泥土共同雕琢的痕迹,眼神却依旧清澈而专注。一杯清茶,两把陶凳,我们得以聆听这位与泥土对话半个多世纪的老匠人,讲述他那浸透着汗水与执着的匠心之路。

“从打泥片开始,一坐就是十年”

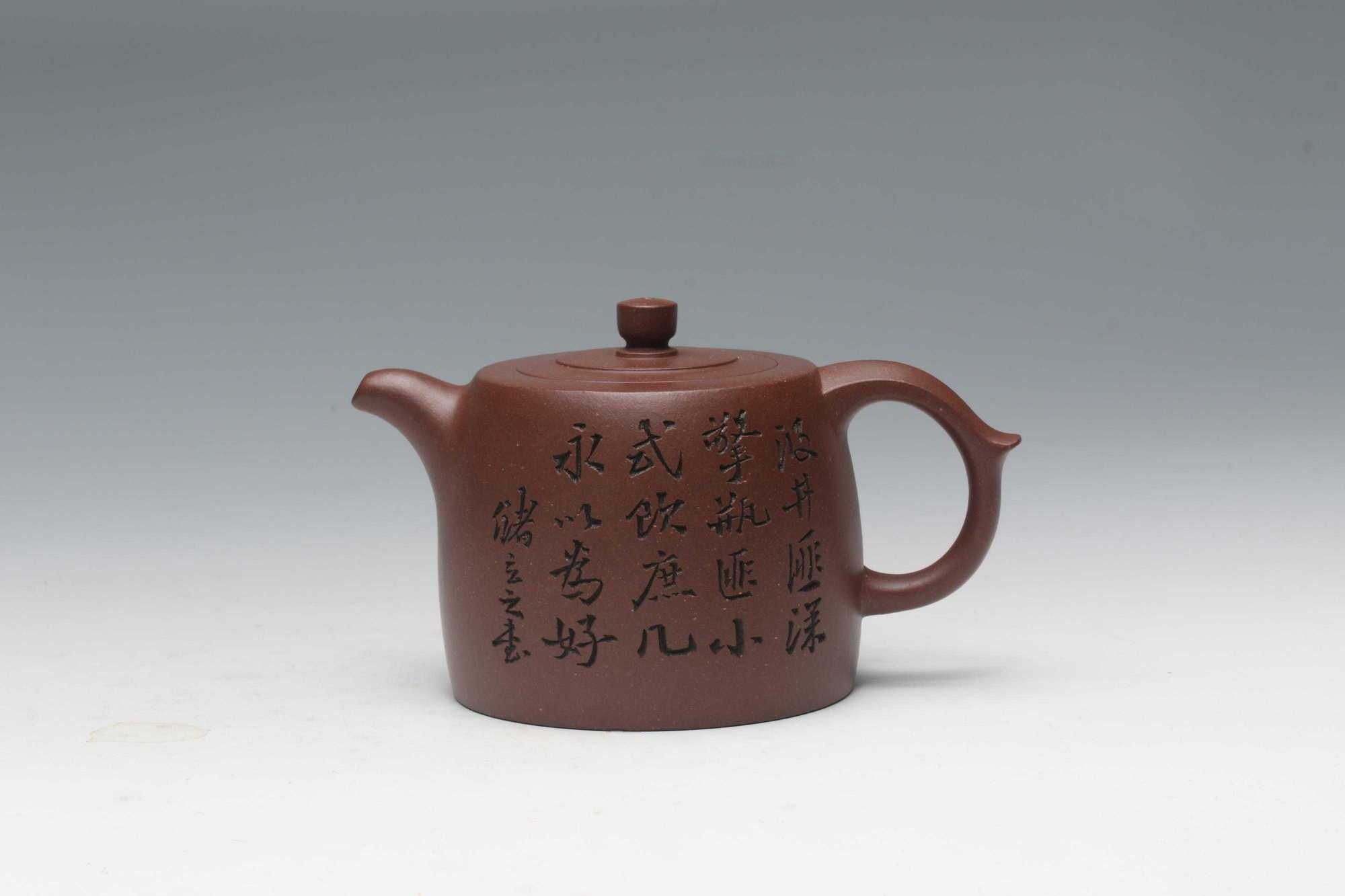

“学做壶?哪有那么风雅浪漫。”陈老端起面前一把素面素心的石瓢壶,摩挲着壶身,仿佛在与老友对话。“我十六岁拜师,第一年,连泥巴边都摸不着。扫地、劈柴、担水、揉泥,全是基本功。师傅说,泥都揉不好,心就静不下来,手就定不住。”

他回忆起那段“枯燥”的学徒岁月:“第二年,总算能上泥凳了。整整一年,就练一个动作——‘打泥片’。”陈老伸出双手,模拟着拍打的动作:“左手托着泥,右手拿搭子(木槌),一下,一下,力道要匀,厚薄要一致。泥片打出来,师傅拿尺子量,厚了不行,薄了不行,歪了更不行。打废的泥片堆得比人高。手指磨出血泡,结了茧,又磨破。晚上睡觉,手都在抖。那时就想,什么时候才能做一把壶啊?”

“后来才明白,”陈老眼中闪烁着智慧的光芒,“师傅磨的不是你的手,是你的性子。打泥片,练的是定力,是对泥性的感知,是对均匀和精准的肌肉记忆。没有这千万次的重复,后面的拍身筒、镶身筒、明针,都是空中楼阁。心浮气躁,出不了好壶。这把壶的‘骨’,就是那时候打下的。”他指间流淌的,是千锤百炼沉淀下的从容。

“泥有泥性,壶有壶魂”

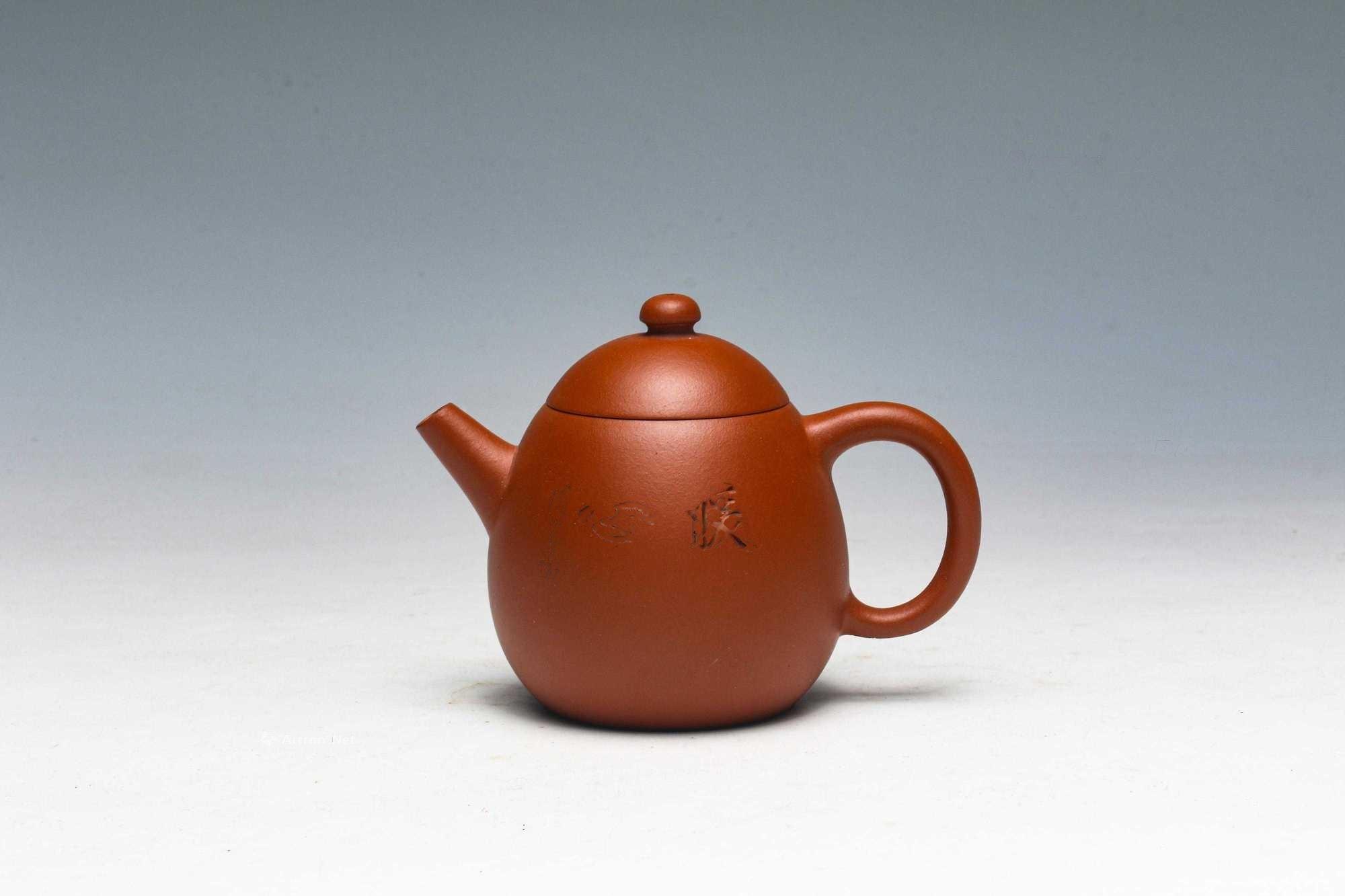

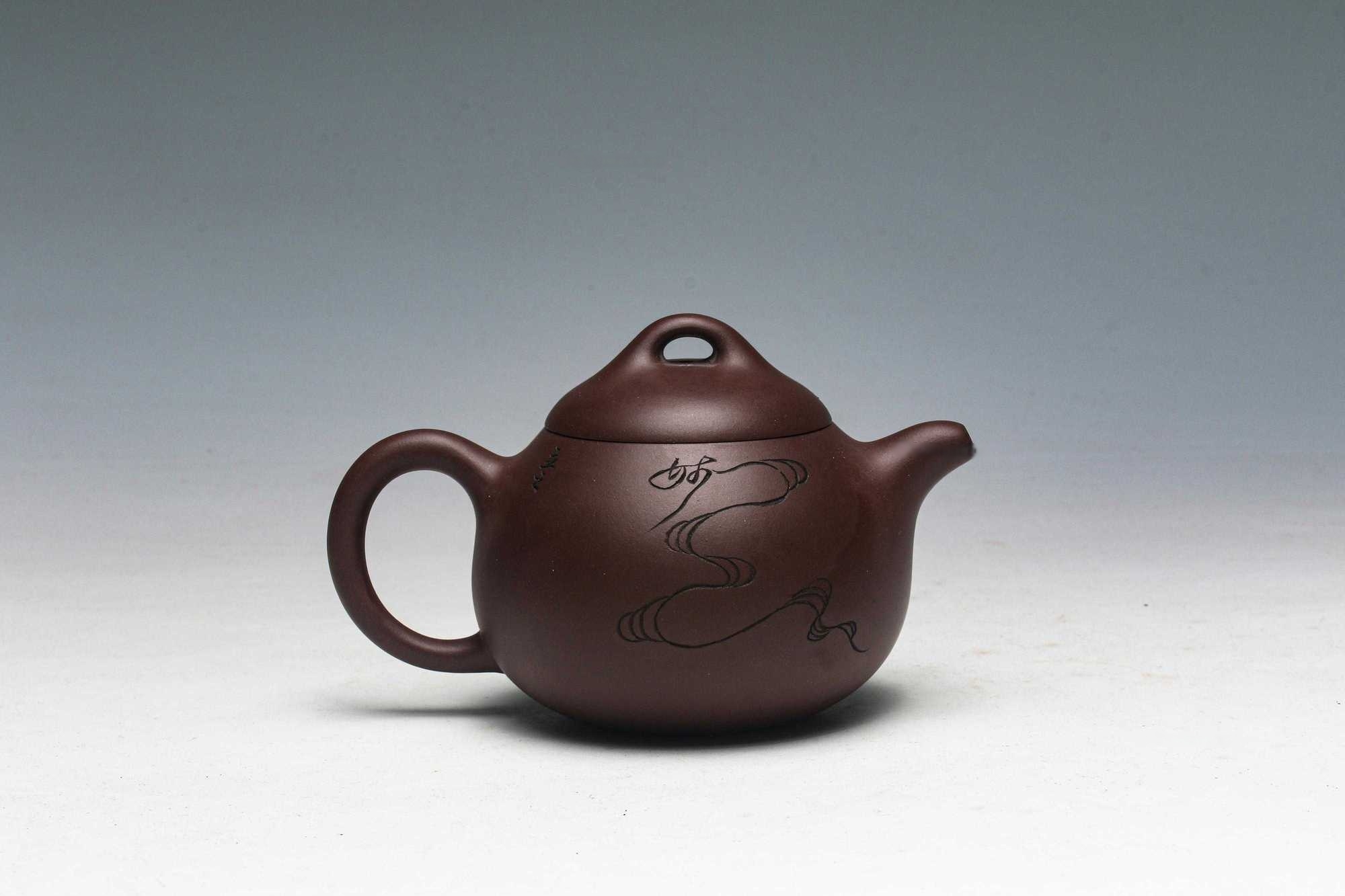

谈及紫砂壶的核心魅力,陈老的话语充满了对自然的敬畏。“都说紫砂壶‘活’,这‘活’字,关键在泥料。”他拿起一块深褐色的紫泥原矿,“宜兴丁山这方水土,是老天爷赏饭吃。但光有泥不行,要懂它。不同矿层、不同陈腐年份的泥,性子差得远。朱泥娇气,收缩大,烧不好就惊裂;紫泥稳重,可塑性强;段泥颗粒感足,显文人气质。做壶的人,得像了解自己孩子一样了解你手里的泥。”

他拿起一把刚成型的光素圆壶坯,展示着壶身流畅饱满的曲线:“这把壶,用的是‘拍身筒’。看着简单?难就难在‘一口气’上。”他双手虚托,模拟拍打的动作:“左手在泥片内侧托着,右手用拍子在外侧有节奏地拍打、旋转。力道要透进去,不能浮在表面。哪里该鼓,哪里该收,全在手上的感觉和心里的谱。差一丝力气,线条就僵了;多一分力气,泥就塌了。要拍出泥的‘筋’和‘骨’,让壶身圆润挺拔,充满张力。这‘一口气’拍下来,中间不能停,手要稳,心更要静,呼吸都得配合着泥的节奏。”他形容这个过程如同“与泥共舞”。

说到最考验功力的“明针”功夫,陈老拿起一片光滑的牛角片。“壶坯做好,只是‘形’有了。‘明针’,就是赋予它‘神’。”他蘸了点清水,在壶坯表面轻轻刮压:“你看这动作,要轻、要匀、要连贯。一遍又一遍,把泥里的细微颗粒压实,把气孔收小,把表面刮压得光滑如镜。这不仅是为了好看,更是为了壶壁更致密,泡茶时蕴香更足,养壶后包浆更温润。顾景舟先生一把壶能明针十几天,那份极致的光泽和气韵,就是时间、耐心和功夫堆出来的。”陈老强调,紫砂壶的价值,不在繁复的装饰,而在于这“素面朝天”下蕴含的千钧之力与温润之美。

“传承,是责任,也要与时俱进”

作为非遗传承人,陈老深感肩上的担子沉重。“老祖宗传下来的东西,不能在我们手里丢了魂。”他严肃地说,“核心的手工技艺——拍打、镶接、明针,这是紫砂的根,必须原汁原味地传下去。我收徒,第一关还是看心性,能不能耐得住寂寞,肯不肯下笨功夫。我教他们,就像当年我师傅教我一样,一个动作不对,就得重来十遍、百遍。没有捷径。”

但他也并非固守传统的“老顽固”。“传承不是抱着老古董不放。”陈老话锋一转,指向工作台上几把造型新颖的壶,“时代在变,喝茶的方式、审美的眼光也在变。紫砂壶要活下去,活得好,就得‘活态传承’。” 他拿起一把线条极简的现代壶:“你看这把,壶身还是拍打成型,核心技艺没变,但造型更符合现代人的简约审美,壶嘴做了微调,出水更爽利,这就是创新。传统的光素器、筋纹器、花器是根基,但在壶型设计、装饰手法上,完全可以吸收当代艺术、现代设计的养分。”

陈老也坦言当前传承的困境:“好泥料越来越少,得省着用、科学用。市场上机器压模、灌浆的廉价壶泛滥,冲击着手工壶的价值,让一些年轻人觉得学这门手艺‘不划算’,坐不住冷板凳。这是我们面临的大问题。” 他呼吁社会给予真正的手工紫砂壶更多认可,建立更有效的机制保护泥料资源,扶持年轻匠人。

“匠心如茶,历久弥醇”

访谈尾声,陈老为我们泡上一壶他珍藏的老普洱。沸水注入他亲手制作的紫砂壶中,茶香顷刻弥漫开来。他轻抚壶身,眼神温柔:“做了一辈子壶,最享受的还是这一刻。看着自己做的壶,经过茶汤日复一日的滋养,温润如玉,有了生命。壶在养,人也在养。做壶的过程,就是修心的过程。专注、坚持、敬畏、创新——这些,大概就是所谓的‘匠心’吧。”

窗外,丁蜀镇的窑火仿佛从未熄灭。陈景安大师的匠心之路,是一条布满荆棘却充满荣光的传承之路。他的双手,不仅塑造了泥土的灵魂,更连接着紫砂艺术的过去与未来。那份沉甸甸的责任与赤诚的热爱,如同他壶中泡出的茶汤,历久弥醇,滋养着这门古老技艺,在新时代的土壤中,继续生根、发芽、绽放。这访谈录,记录的不仅是一位大师的故事,更是一段关于泥土、技艺与不朽匠心的时代回响。

展开剩余全文

精品推荐 更多>>