时间:2025-11-14 来源:紫砂之家

当窑火在1912年的丁蜀镇重新燃起,紫砂匠人们不曾想到,他们手中的泥土即将承载一个时代的灵魂。民国三十七载,紫砂艺术在传统与变革的激流中淬炼出独特锋芒——这不仅是技艺的革新史,更是一部以陶土为纸的时代备忘录。

民国匠人用工具革新突破千年工艺边界:

石膏模的创造性引入范大生首创石膏分段模技术:

专属刻刀的文人化改良任淦庭设计双刀系统:

“柳叶刀”尖锋夹角15度,刻竹枝如毛笔中锋行笔

“凿刀”刃宽2毫米,凿山石现斧劈皴法肌理

刀柄嵌软木防滑,运刀可精确控制入泥0.3毫米深度

窑温控制的技术突破龙窑增设“观火镜”与测温锥:

通过石英玻璃观测窑内火焰色谱

德国进口测温锥(Orton Cone)精准判定1180℃临界点

朱泥壶成品率从明代40%提升至75%

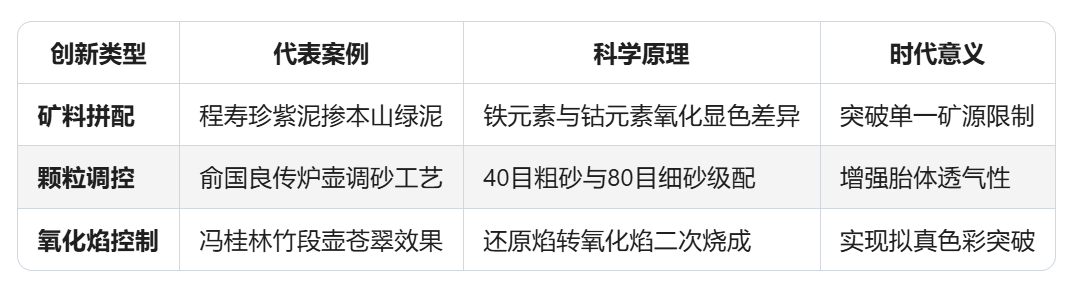

紫砂五色土在民国迎来实验室级别的蜕变:

紫砂壶面成为记录社会变革的微缩胶片:

新文化运动的金石印记邵云如在壶身刻白话诗:“茶香洗尽古今愁”,取代传统文言铭文 字体从金石篆书转向易识别的行楷,文化平权意识隐现

实业救国的热血宣言1931年“铁画轩”定制壶刻“一杯在手,国货当兴” 英文商标“DT.K.SHANGHAI”与中文铭文并置

抗战烽火的精神图腾范大生制方壶刻蒋光鼐题词:“宁为玉碎,唤醒国魂” 壶盖内壁暗刻“九·一八”日期,成为抗日文物

民国匠人在颠覆中守护紫砂本质:

形制创新的文化锚点程寿珍掇球壶虽取几何抽象,仍暗合《周髀算经》“圆出于方”的哲学 壶嘴三弯流源自明式家具的“马蹄回钩”元素

装饰变革的笔墨基因任淦庭双刀刻法:

留白处借鉴八大山人花鸟构图

山石皴法转化黄公望笔意

英文商标以魏碑笔势呈现

实用美学的永恒法则冯桂林竹段壶功能设计:

壶嘴与身夹角52度(流体力学最优解)

壶把中空减重30%

盖墙坡度15度确保“压盖断水”

抗战时期,紫砂工艺在夹缝中延续火种:

窑火不灭的坚守1940年丁蜀沦陷,匠人用茅草掩藏龙窑 程寿珍孙媳秘密烧制素壶,内壁刻“心火永传”

技艺的数字化传承范大生著《筋囊十八式》手稿:

详细标注每种筋纹角度计算公式

记录108种工具制作图谱

此稿现藏南京博物院,成工艺活化石

当我们在博物馆灯光下凝视一把民国紫砂壶,看到的不仅是流畅的线条与温润的泥色,更是一部用陶土浇筑的现代性启蒙史。程寿珍在几何造型中植入东方宇宙观,任淦庭以刻刀记录白话文运动,冯桂林用竹节壶演绎人体工学——他们将时代的风雷封存在方寸壶身。

这些茶壶见证的不仅是技艺进化,更揭示着文明转型的永恒命题:真正的传世之作,必在创新中守住文脉;伟大的工艺革命,从不在逃避时代中发生。 当窑火映红匠人脸颊的汗珠,当刻刀在壶面留下时代铭文,紫砂泥便不再是沉默的矿物,而成为穿越时空的信使,向我们传递着那个动荡年代最珍贵的遗产:在变革中守护本质,在颠覆中延续灵魂的东方智慧。

展开剩余全文

精品推荐 更多>>