时间:2025-10-28 来源:紫砂之家

紫砂壶中未尽的茶汤,玻璃杯里冷透的茶水,或是保温杯内隔夜的浓茶——面对不同茶具中的隔夜茶,我们是否能用同一标准判断其安全性?“紫砂壶泡茶隔夜还能喝吗?”这个问题的答案,**不仅取决于时间与环境,不仅取决于时间与环境,更与茶具本身的材质特性息息相关。了解紫砂壶与其他常见茶具(如盖碗、玻璃杯、保温杯)在保存隔夜茶时的根本差异,是做出明智选择的关键。

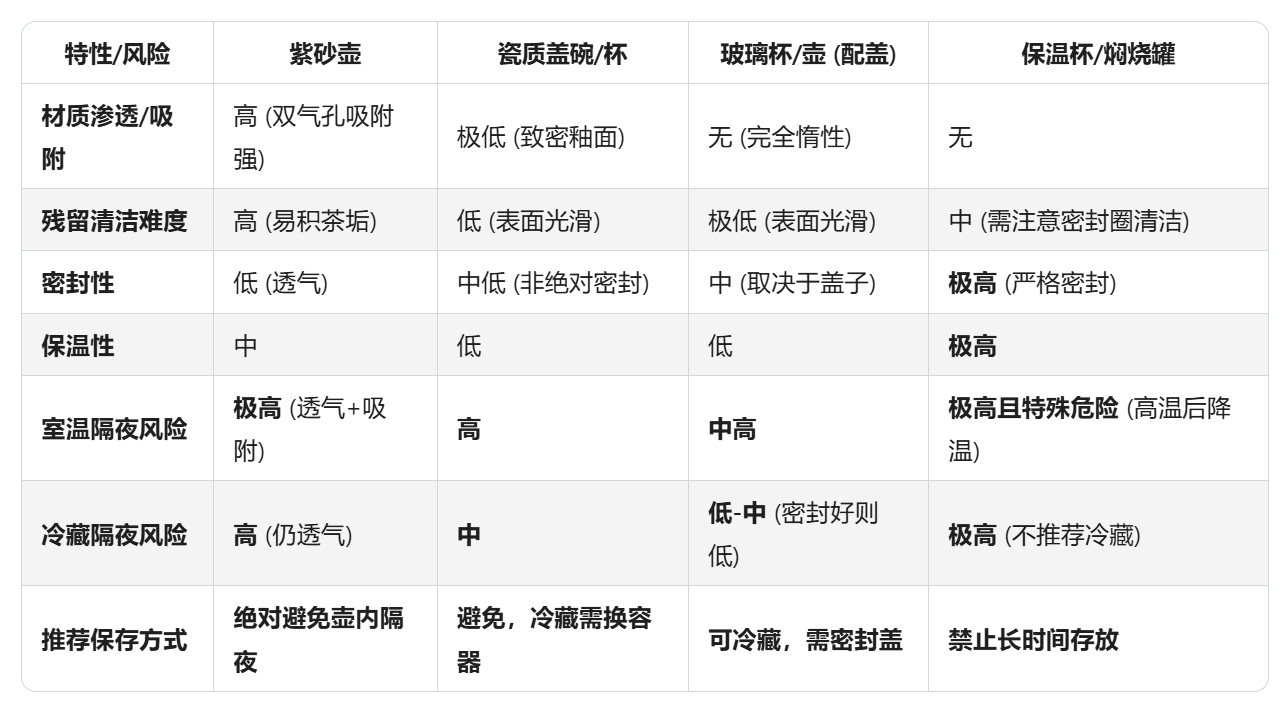

隔夜茶的风险主要来自微生物滋生、氧化变质和有害物质溶出。不同茶具因其密封性、材质活性、保温性的差异,对这些风险的影响程度大不相同:

紫砂壶:双气孔结构的“呼吸”特性 - 风险放大器

透气不透水: 紫砂壶独特的双气孔结构是其灵魂,但也成为隔夜茶的“软肋”。这些微小的孔隙无法完全隔绝空气,空气中的氧气和微生物可以持续与壶内茶汤进行交换。

吸附性与残留: 紫砂会吸附茶香茶油,同时也容易在壶壁(尤其未彻底清洁时)残留有机物,为微生物提供了丰富的营养和附着点。即使倒掉茶汤,残留物质在潮湿壶内环境也易滋生细菌霉菌。

结论: 紫砂壶是保存隔夜茶风险最高的茶具之一。其透气性加速了氧化和微生物污染,即使冷藏,风险也显著高于密封性好的容器。极其不建议将茶汤留在紫砂壶中过夜。

瓷质盖碗/茶杯:相对惰性但非密封 - 风险中等

致密光滑: 优质瓷器(白瓷、青瓷等)胎体致密,釉面光滑,几乎不渗透、不吸附,不易残留茶垢,本身不会释放或吸附影响不会释放或吸附影响茶汤的物质。

非完全密封: 盖碗虽有盖子,但通常并非完全气密(除非是特殊设计的密封盖碗)。盖子与碗身之间、盖子上的气孔都会存在微小缝隙,空气仍可缓慢流通。

结论: 比紫砂壶风险低,因为其材质更洁净且不提供额外“养分”。但因非绝对密封,室温下长时间放置(尤其过夜)风险依然较高。冷藏保存效果优于紫砂壶。

玻璃杯/玻璃壶:高通透性,易清洁 - 风险中等偏低(冷藏条件好)

完全惰性: 玻璃材质化学性质极其稳定,不吸附、不释放、无孔隙,不会与茶汤发生反应,也不会残留气味或物质,极易清洁彻底。

可视性好: 便于观察茶汤状态(浑浊、沉淀、菌膜等)。

密封性依赖杯盖: 风险取决于所配盖子的密封程度。普通玻璃杯盖密封性一般,专用密封玻璃壶盖效果较好。

结论: 本身材质特性是保存茶汤的理想选择之一(惰性、易洁)。室温隔夜风险仍存(因非绝对密封),但若配合良好的密封盖并冷藏保存,安全性相对较高,且易于检查。

保温杯/焖烧罐:高密封+高保温 - 特殊的高风险

短期(几小时内): 高温可抑制微生物,密封隔绝污染,此时茶汤可能比敞口容器更安全。

长时间(尤其隔夜): 高温+密闭+富含营养的茶水 = 细菌培养皿! 一旦温度下降到适宜细菌繁殖的区间(约40℃以下),内部环境成为绝佳的厌氧/兼性厌氧菌(如肉毒杆菌,风险极高)的繁殖天堂。且因密封,异味不易散发,变质不易察觉。

极致密封: 优质保温杯的密封性非常好,能有效隔绝外部空气和微生物进入。

长时间高温: 保温性能使其内部在数小时内维持在较高温度(>60℃)。

风险悖论:

结论: 用保温杯/焖烧罐泡茶后长时间(超过4-6小时,尤其隔夜)存放是极其危险的做法!风险远高于其他茶具。绝对禁止饮用!

仅适合短时间(2-3小时内)保温饮用。

无论何种茶具,最安全的原则始终是:随泡随饮,不留隔夜茶。

若必须短暂保存:

及时处理是关键: 泡后1小时内处理剩余茶汤。

务必取出茶叶: 所有茶具都应滤净茶叶渣。

转移至专用容器: 尤其是紫砂壶和保温杯! 将茶汤倒入干净、带密封盖的玻璃或陶瓷食品容器中。

立即冷藏: 密封后尽快放入冰箱(4℃以下)。

严格限时: 冷藏不超过12-24小时(玻璃/瓷容器相对安全期稍长,但越早喝掉越好)。

饮用前严格检查: “看”(清澈度)、“闻”(无异味)、“尝”(无异感)三步缺一不可。任何异常,立即丢弃!

对紫砂壶使用者的特别强调:

切勿存侥幸心理: 紫砂壶的材质特性决定了其壶内隔夜茶的风险天然高于其他常见茶具。因其吸附性,即使倒掉茶汤,残留物质也需彻底清洁。

清洁是重中之重: 使用后立刻彻底清洗壶内外、壶嘴、壶盖缝隙,定期清除茶垢,并确保完全干燥存放。这是保障下一次泡茶安全和壶体养护的基础。

功能定位清晰: 紫砂壶的核心价值在于提升当下冲泡的香气与口感,而非保存茶汤。

“紫砂壶泡茶隔夜还能喝吗?”与其纠结于此,不如深刻理解不同茶具对茶汤保存的天然差异。紫砂壶的透气性赋予茶汤灵魂,却也使其成为隔夜茶的“高风险区”。相比之下,惰性强、易清洁的玻璃或密封良好的瓷器容器,在必要时的短暂冷藏保存更为可靠。而保温杯的长时存茶,则隐藏着特殊的高温风险。

选择茶具,不仅关乎品味,更关乎健康智慧。让紫砂壶专注于呈现每一泡的精彩瞬间,将隔夜茶的烦恼留给更合适的容器去解决(或直接避免)。知器明理,方能真正安心享受每一杯好茶的醇香与韵味。

展开剩余全文

精品推荐 更多>>